本网讯(记者 郭慧灵 欧芷珊)为积极响应广东青年大学生“百千万工程”突击队行动的号召,推动非物质文化遗产与青年实践活动实现深度融合,广州城市理工学院珠宝学院“璀璨之星”实践团(以下简称“实践团”)于7月6日至7月13日前往汕头市澄海区华文社区,开展了一系列“三下乡”活动。实践团以“华韵澄光·文化传承”为主题,通过系统探访非物质文化遗产地标、创新开展AI非遗美育课程、设计主题文创胸针、重走南粤文脉线等多元化实践形式,深度推动非物质文化遗产活态传承与文化振兴,以青春智慧赋能传统文化创新发展。

“璀璨之星”实践团校铭石出发图(曹秉哲 摄)

追溯文脉寻根源,润泽非遗探流传

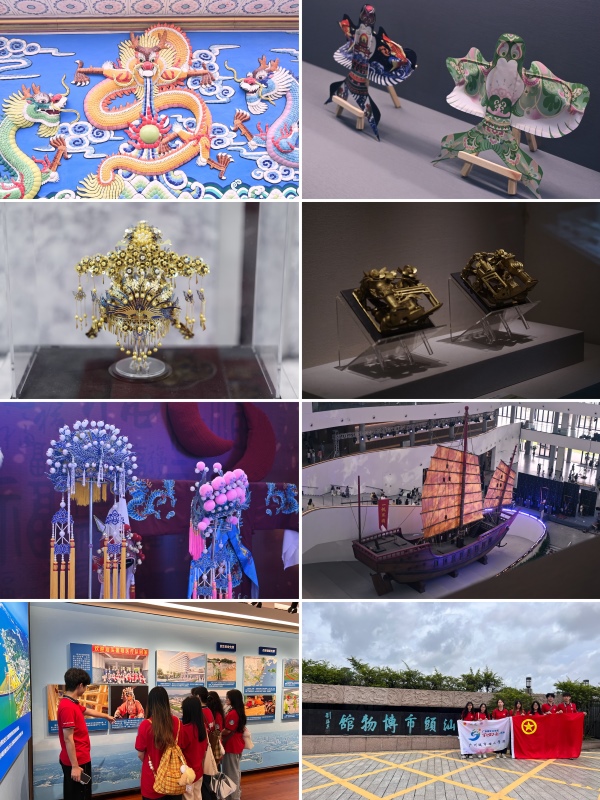

7月7日,实践团开启了对潮汕地区的文化探访以及非物质文化遗产的探究活动。于汕头文化馆、小公园开埠文化陈列馆、侨批文化馆等场馆内,泛黄的侨批书信以及复原的开埠场景,鲜活地重现了先辈的奋斗历程,蕴含着深厚的家国情怀。街区建筑中的嵌瓷、木雕等传统工艺,使实践团体领悟到“传承不守旧,创新不离根”的文化智慧。在臻宝博物馆、潮汕历史文化馆及飞鱼风筝馆中,从潮剧服饰、民俗器具到灵动的风筝,实践团全面感知到潮汕文化的多元交融以及民俗艺术的蓬勃生命力。实践团通过实地实践体验与深入沟通交流,深刻领悟了非物质文化遗产的历史底蕴与现代价值,进一步激发了保护和传承非物质文化遗产的热情。

“璀璨之星”实践团了解潮汕文化(曹秉哲 郭慧灵 刘洁瑜 摄)

7月8日至7月11日,实践团深入陈慈黉故居等开展探访活动。故居中的琉璃窗、木雕、浮雕等细节之处,充分彰显出先辈们的审美意趣与非凡智慧。实践团与非物质文化遗产传承人进行交流,详细了解了油纸灯笼“以竹为骨、以纸为衣、以手绘为魂”的制作工艺及其所蕴含的吉祥寓意。于故居内,实践团现场观摩了英歌舞表演,深切体悟其“驱邪纳福、团结奋进”的文化内涵。之后,实践团探访了西门永和园蜈蚣舞基地和尚美香老菜脯展馆,目睹了百年技艺的鲜活传承,知悉了传统工艺的创新发展。实践团还前往南溪革命老区红色文化教育馆,感悟红色故事与非物质文化遗产交融所蕴含的精神传承。

“璀璨之星”实践团探访潮汕非遗文化(曹秉哲 摄)

青春创想赋新能,实践行动续文脉

基于前期调研成果,实践团于华文社区组织开展了一系列实践活动。在AI非遗美育课程中,实践团以嵌瓷、英歌舞等非遗项目为核心载体,通过“理论讲解+互动创作+科技赋能”的三维教学模式,生动阐释非遗项目的历史渊源与艺术精髓。课程引导青少年以非遗元素为灵感,设计平面绘画与立体手工制品,并创新转化为钥匙扣、冰箱贴等生活化文创产品,实现“非遗技艺—创意设计—生活应用”的转化链条。课程尾声的AR互动环节,运用人工智能技术将静态作品转化为动态影像,通过虚实融合的沉浸式体验,使非遗文化以科技化、趣味化的形式融入日常生活场景,有效提升了青少年对传统文化的认同感与传承意识。

“璀璨之星”实践团在华文社区开设的AI非遗美育课程(曹秉哲 郭慧灵 摄)

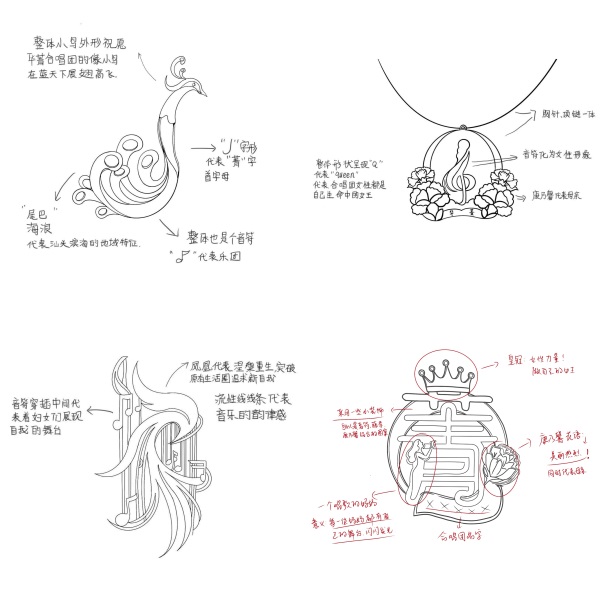

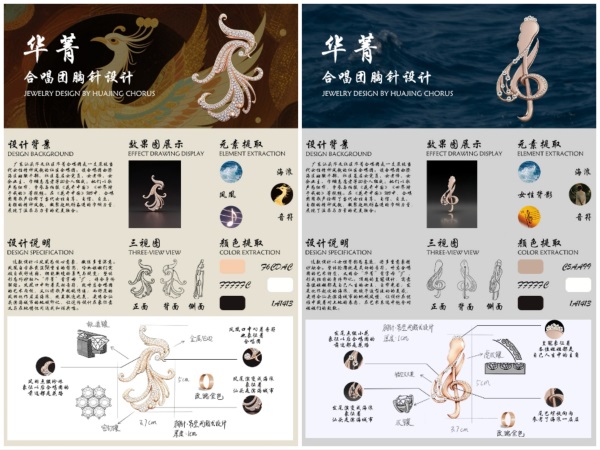

与此同时,实践团队结合自身于艺术设计领域所具备的专业优势,为华文社区“华菁合唱团”设计主题胸针。实践团将凤凰涅槃、海浪奔涌等意象与音乐艺术有机融合,创新采用“华菁”首字母“J”与音符、皇冠等元素进行艺术化重构。经由与合唱团成员共同商讨并优化设计方案,最终确定了两款具有代表性的设计方案。其一,以凤凰寓意“重生超越”,将“J”与音符进行结合,凤凰的羽翼幻化为海浪,与当地地域特色相契合;其二,以女性背影作为胸针的轮廓,其中暗藏高音谱号与字母“J”,顶部的皇冠象征着自主信念,发尾的波浪则呼应了当地的地域风情。两款胸针最终成为承载合唱团文化记忆、凝聚团队共识的立体化精神图腾,为社区文化建设注入青春创意与文化活力。

胸针设计初稿(张文馨 刘洁瑜 李彤 供)

胸针设计终稿(张文馨 刘洁瑜 供)

胸针设计终稿展板(张文馨 刘洁瑜 供)

青春之力续文脉,共筑文化新辉煌

7月13日,随着AI非遗美育课程顺利收官以及华文社区“华菁合唱团”胸针方案最终落定,广州城市理工学院珠宝学院“璀璨之星”实践团为期八日的实践活动圆满结束。在此期间,实践团实地走访了诸多文化场馆与地标性建筑,拜访了数位潮汕地区非物质文化遗产传承人,并顺利完成五节美育课程。此次于汕头开展的实践活动,让实践团深切体会到非物质文化遗产的独特魅力,并凭借青年群体的智慧为传统文化传承注入全新的创新活力。,实践团将继续依托“百千万工程”,以“功成不必在我,功成必定有我”的担当精神,让青春智慧在文化强国建设中绽放绚丽之花,为传承中华优秀传统文化、铸就社会主义文化新辉煌贡献青年力量。

文字录入:熊涛